ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą╗ą░ą▒ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠ-čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝

┬Ā

ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ąĮą░čāčćąĮčŗąĄ ą┤ąŠčüčéąĖąČąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ ą╗ąĄčé:

- ą║ąŠąĮčåąĄą┐čåąĖčÅ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ ą╗ąĖą║ą▓ąĖą┤ą░čåąĖąĖ čāą│čĆąŠąĘčŗ ą┐čĆąŠčĆčŗą▓ą░ ąČąĖą┤ą║ąĖčģ ąŠčéčģąŠą┤ąŠą▓ ąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĖą│ąŠąĮąĄ ąÜčĆą░čüąĮčŗą╣ ąæąŠčĆ;

- čåąĖą║ą╗ čāč湥ą▒ąĮąŠ-ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░ą╝ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ 菹║čüą┐ąĄčĆčéąĖąĘčŗ ąĖ ą┐čĆąŠąĄą║čéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ;

- čåąĖą║ą╗ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░ą╝ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮąŠą╣ ą│ąĄąŠčüąĖčüč鹥ą╝ąĄ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ ;

- čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ą┐ą░ą║ąĄčéą░ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ ┬½ąĪąĖčüč鹥ą╝ą░ čĆąĄą│ąĖčüčéčĆą░čåąĖąĖ ąĖ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│ą░ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čāčēąĄčĆą▒ą░┬╗ (ą│ąŠčüčĆąĄą│ąĖčüčéčĆą░čåąĖčÅ Ōä¢2015616104);

- ą▒ą░ąĘą░ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠ ąŠą▒čŖąĄą║čéą░ą╝ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čāčēąĄčĆą▒ą░, ąŠčüąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖą╗ąĖ ą┐čĆąŠąĄą║čéąĮąŠ-ąĖąĘčŗčüą║ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ (čü 1995 ą│.) ą▓ ą▒ą░čüčüąĄą╣ąĮąĄ ążąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą╗ąĖą▓ą░ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ą░ą║ąĄčéą░ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ ┬½ąĪąĖčüč鹥ą╝ą░ čĆąĄą│ąĖčüčéčĆą░čåąĖąĖ ąĖ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│ą░ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čāčēąĄčĆą▒ą░┬╗.

┬Ā

┬Ā

ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą╗ą░ą▒ ą╝ąĖą│čĆą░čåąĖąŠąĮąĮčŗčģ č乊čĆą╝ 菹║ąŠč鹊ą║čüąĖą║ą░ąĮč鹊ą▓

┬Ā

ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣

- ą¤čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮ ą╝ąĄč鹊ą┤ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠą▒ąĖąŠąĮč鹊ą▓ ą▓ ą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ 菹║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝ą░čģ ą┐ąŠ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą▓ąŠą┤ąŠąĄą╝ą░ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅą╝ (ąĖąĮą┤ąĄą║čüą░ą╝) ą╗ą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ č乊čĆą╝ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓.

- ą¤čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą║ą╗ą░čüčüąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠčäą░ą║č鹊čĆąĮąŠą│ąŠ 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮč鹊ą▓ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čŗ ąĖ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ą░, ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖąĖ čüąŠčĆą▒ąĄąĮč鹊ą▓ (ą│čāą╝ąĖąĮąŠą▓čŗčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓, ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą▓ąĘą▓ąĄčüąĄą╣), čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ ąĖąŠąĮąŠą▓ ą║ą░ą╗čīčåąĖčÅ, ą╝ą░ą│ąĮąĖčÅ, čģą╗ąŠčĆąĖą┤-ąĖąŠąĮąŠą▓, ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčŗ čĆąØ ąĮą░ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą╗ą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ č乊čĆą╝ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓.

- ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą╝ąĄčĆąĮąŠčüč鹥ą╣ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ čü ą│čāą╝ąĖąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ ą╝ąŠą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ čĆą░čüčéą▓ąŠčĆą░čģ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą░ąĮąŠą╝ą░ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖą╣ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ą▓ čŹčüčéčāą░čĆąĮčŗčģ ąĘąŠąĮą░čģ, ą░ ąĘą░č鹥ą╝ čĆąĄąĘą║ąŠąĄ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖąĄ ąĖčģ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖą╣ čü čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄą╝ čüąŠą╗ąĄąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠą┤čŗ.

- ą×ą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐ą╗ąĄąĮąŠą║ ą│čāą╝ąĖąĮąŠą▓čŗčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą▓ąĘą▓ąĄčüąĄą╣ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą▓čŗčłą░ąĄčé čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéčī čüčāčüą┐ąĄąĮąĘąĖą╣, čćč鹊 čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčé ą╝ąĖą│čĆą░čåąĖąŠąĮąĮčāčÄ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī ą░ą║ą║čāą╝čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čéčÅąČčæą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓.

- ą×ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮčŗ ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéąĖ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ąĖąŠąĮčŗ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ŌĆō ą│čāą╝ąĖąĮąŠą▓čŗąĄ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░. ąÆ čüą╗čāčćą░ąĄ čüąĖą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ čéčÅąČčæą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮą░ ą░ą║ą║čāą╝čāą╗čÅčåąĖčÅ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ 菹║ąŠč鹊ą║čüąĖą║ą░ąĮč鹊ą▓, ą╝ąĮąŠą│ąŠą║čĆą░čéąĮąŠ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░čÄčēą░čÅ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąŠąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēčāčÄ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī čĆą░čüčéą▓ąŠčĆčæąĮąĮčŗčģ ą│čāą╝ąĖąĮąŠą▓čŗčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓, čü ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĮąĄčĆą░čüčéą▓ąŠčĆąĖą╝čŗčģ ą│čāą╝ą░č鹊ą▓ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓. ą¤čĆąĖ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čæąĮąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ąĄčé čāą│čĆąŠąĘą░ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ąĘą░ čüčćčæčé čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖąĖ čéčÅąČčæą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓.

- ąÆą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ąĖąĮą▓ąĄčĆčüąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╗čīčéą░ą╝ą┐ąĄčĆąŠą╝ąĄčéčĆąĖąĖ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮčŗ čāčüą╗ąŠą▓ąĮčŗąĄ ą║ąŠąĮčüčéą░ąĮčéčŗ čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéąĖ ą│čāą╝ą░čéąĮčŗčģ ąĖ ą╗ąĖą│ąĮąŠą│čāą╝ą░čéąĮčŗčģ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąŠą▓ ąóą£, čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖąĘčāčÄčēąĖąĄ ąĖčģ ą╗ą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéčī.

- ą¤čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮ ąĖąĮą▓ąĄčĆčüąĖąŠąĮąĮąŠ-ą▓ąŠą╗čīčéą░ą╝ą┐ąĄčĆąŠą╝ąĄčéčĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝ąĄč鹊ą┤ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╗ą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗčģ č乊čĆą╝ ąóą£ ą▓ ą│čĆą░ą┤ąĖąĄąĮč鹥 čĆąØ ą┤ą╗čÅ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠą┤ąŠąĄą╝ąŠą▓.

- ąŻčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮą░ čüą▓čÅąĘčī ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄą╝ ą╗ą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗčģ č乊čĆą╝ ąóą£ ą▓ ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠą┤ą░čģ ąĖ č乥čĆą╝ąĄąĮčéą░čéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčīčÄ ą│ąĖą┤čĆąŠą▒ąĖąŠąĮč鹊ą▓.

- ąĀą░ąĘą▓ąĖčéą░ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ąŠą║čüčĆąĄą┤ą╝ąĄčéčĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąŠčģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĖąĮą┤ąĖą║ą░č鹊čĆą░ ą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓.

- ąöą╗čÅ čüą▓ąŠąĄą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠą│ąĮąŠąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čāą│čĆąŠąĘ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠą┤ąŠčæą╝ąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąĮčŗą╣ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤, ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖą╣čüčÅ ą▓ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĖ čüąŠčĆą▒čåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčüą░ą┤ą║ąŠą▓ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąóą£ ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĖ ąĖčģ čäą░ąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░. ą¤čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĮą░čÅ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║ą░ ą░ą┐čĆąŠą▒ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮą░ ą┐čĆąĖ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ čüčéą░ąĮčåąĖą╣ ążąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą╗ąĖą▓ą░ ąĖ čĆąĄą║ ąØąĄąĮąĄčåą║ąŠą│ąŠ ą░ą▓č鹊ąĮąŠą╝ąĮąŠą│ąŠ ąŠą║čĆčāą│ą░ ąĖ čĆąĄčüą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąĖ ąÜąŠą╝ąĖ.

- ą×ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąŠ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ą╗ą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗčģ č乊čĆą╝ Zn, Cd, Pb, Cu ą▓ čĆčÅą┤ąĄ ą┐čĆąŠą▒ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčüą░ą┤ą║ąŠą▓ ąØąĄą▓čüą║ąŠą│ąŠ čŹčüčéčāą░čĆąĖčÅ. ąÆčŗčÅą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąŠčćą░ą│ąĖ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ čéčĆą░ąĮčüą│ąĄąĮąĄčĆą░čåąĖąĖ čéčÅąČčæą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ą▓ ąÆčŗą▒ąŠčĆą│čüą║ąŠą╝ ąĘą░ą╗ąĖą▓ąĄ.

- ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ąĮą░čéčāčĆąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čāčēąĄčĆą▒ą░, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖąĄ ąŠčéą▒ąŠčĆ ą┐čĆąŠą▒ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĮčŗčģ ą▓ąŠą┤ ąĖ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣, ąĖčģ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĮą░ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ąóą£, ą┤ą╗čÅ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąĮąŠą╣ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ ąĖ ą┐čĆąŠą│ąĮąŠąĘą░ čāą│čĆąŠąĘ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ.

- ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ 3D-ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ, ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░čÄčēąĖąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą╝ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ čüą▓čÅąĘčŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖąŠąĮąŠą▓ ą╝ąĄą┤ąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą┤ąĖčüą┐ąĄčĆčüąĮčŗą╝ąĖ ą╝ąĖąĮąĄčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĘą▓ąĄčüčÅą╝ąĖ (ą╝ąĖą║čĆąŠą┤ąĖčüą┐ąĄčĆčüąĮčŗą╝ ą║ą░ąŠą╗ąĖąĮąŠą╝ ąĖ ąĮą░ąĮąŠą┤ąĖčüą┐ąĄčĆčüąĮčŗą╝ ą│ą░ą╗ą╗čāą░ąĘąĖč鹊ą╝), čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčēąĖąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖą╣ ąĖąŠąĮąŠą▓ ą╝ąĄą┤ąĖ ąĖ čĆąØ čüčĆąĄą┤čŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮčŗ ą┐čĆąĖ ąŠčåąĄąĮą║ąĄ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĖčüą║ąŠą▓, čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗčģ čü čéčĆą░ąĮčüč乊čĆą╝ą░čåąĖąĄą╣ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ąĖ ąĖčģ ą╝ąĖą│čĆą░čåąĖąĄą╣ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĄą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ.

- ą¤ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąŠ, čćč鹊 čäąĖč鹊čĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖčÅ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ čéčÅąČąĄą╗čŗą╝ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčćą▓ ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą│ą░ąĘąŠąĮąĮčŗčģ čéčĆą░ą▓ ąĘą░ą╣ą╝ąĄčé ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą┤ąĄčüčÅčéą║ąĖ ą╗ąĄčé, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, čäąĖč鹊čĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖčÅ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ąŠčćąĖčüčéą║ąĖ ą┐ąŠčćą▓čŗ ąŠčé ąóą£ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐čĆąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čĆą░čüč鹥ąĮąĖą╣-ą│ąĖą┐ąĄčĆą░ą║ą║čāą╝čāą╗čÅč鹊čĆąŠą▓ ąóą£, čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮčŗčģ ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░čéčī ą▓ ąĘąĄą╗čæąĮąŠą╣ ą╝ą░čüčüąĄ ą┤ąŠ 1-5% ąóą£, č鹊 ąĄčüčéčī ą▓ čéčŗčüčÅčćąĖ čĆą░ąĘ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ, č湥ą╝ ąŠą▒čŗčćąĮčŗąĄ čĆą░čüč鹥ąĮąĖčÅ.

┬Ā

┬Ā

ą£ąĄčĆąŠą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ ą╗ą░ą▒ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓

┬Ā

ąØą░čāčćąĮčŗąĄ ą╝ąĄčĆąŠą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2018 ą│.

Iąź ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮą░čÅ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą¤ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗. 22-23 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2018 ą│.

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ąĀčāčüčüčā ąÉ.ąö. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą│ąŠčĆą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą║čüąĄąĮąŠą▒ąĖąŠčéąĖą║ą░ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ą░ ąĮą░ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ čäąĖąĘąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆčāą┐ą┐ ą┐ąŠčćą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓┬╗.

ą×ą║čéčÅą▒čĆčī 2018 ą│.

ąØą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ąÉą║čéčāą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ą▓ ąĮą░čāčćąĮąŠą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ┬╗ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 17-18 ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 2018 ą│.

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ą░ ąØ.ąō., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ą░ ąś.ąø. ąæąĖąŠčåąĖą┤čŗ: ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ čĆąĄąĘąĖčüč鹥ąĮčéąĮąŠčüčéčī ąŠą┐ą┐ąŠčĆčéčāąĮąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓┬╗

ąĪąĄąĮčéčÅą▒čĆčī 2018 ą│.

III ą▓čüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąĮą░čāčćąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗčģ čāč湥ąĮčŗčģ ┬½ą£ąĄą┤ąĖą║ąŠ-ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ┬╗. ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 5-7 čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ 2018 ą│.

ŌĆó ą¤ąŠčüč鹥čĆąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ąĀčāčüčüčā ąÉ.ąö. ┬½ążąĄčĆą╝ąĄąĮčéą░čéąĖą▓ąĮą░čÅ ąĘą░čēąĖčéą░ Planktothrix ą░gardhii ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąŠą║ąĖčüą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüčéčĆąĄčüčüą░, ą▓čŗąĘą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ąŠą╝┬╗

ąśčÄąĮčī 2018 ą│.

ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąĮą░čāčćąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ąźąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąĖ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠčćą▓┬╗. ą¤čāčēąĖąĮąŠ, 18-22 ąĖčÄąĮčÅ 2018 ą│.

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ą░ ąØ.ąō., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ą░ ąó.ąæ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ą░ ąś.ąø., ąĀčāčüčüčā ąÉ.ąö. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą░ą╗ą║ąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ąŠą▓ ąĮą░ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠčćą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2017 ą│.

ąÆąŠčüčīą╝ąŠą╣ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą║ąŠąĮą│čĆąĄčüčü ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą¤ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 22-23 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2017 ą│.

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ŌĆō ąĀčāčüčüčā ąÉ.ąö., ąĪąŠą╗ąŠą▓čīąĄą▓ą░ ąÉ.ąō. ąĪą║čĆąĖąĮąĖąĮą│ ą┐ąŠčćą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓-ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆąŠą▓ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ą░

ą×ą║čéčÅą▒čĆčī 2017 ą│.

ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ čü ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ čāčćą░čüčéąĖąĄą╝ ┬½ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠčéą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĖ ąČąĖą▓ąŠčéąĮčŗčģ┬╗ (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 2-3 ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 2017 ą│. http://microbiota2017.ru/prog.php ).

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ - ąØ.ąō. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ą░, ąś.ąø. ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ą░. ążčāąĮą│ąĖčåąĖą┤čŗ: ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ čĆąĄąĘąĖčüč鹥ąĮčéąĮąŠčüčéčī ąŠą┐ą┐ąŠčĆčéčāąĮąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓.

ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ą╝ąĄąČą┤ąĖčüčåąĖą┐ą╗ąĖąĮą░čĆąĮą░čÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ (čü ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ čāčćą░čüčéąĖąĄą╝) ┬½ąÜčĆčŗą╝čüą║ą░čÅ ąĖąĮąĖčåąĖą░čéąĖą▓ą░ ŌĆō ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ą░čÅ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéčī čĆąĄą│ąĖąŠąĮąŠą▓: ąÜąŠąĮčåąĄą┐čéčāą░ą╗čīąĮąŠ-č鹥ąŠčĆąĄčéąĖč湥čüą║ąĖąĄ, ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ, ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąŠąŠčģčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠąĘąĘčĆąĄąĮč湥čüą║ąĖąĄ ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ┬╗ ąĪąĖą╝č乥čĆąŠą┐ąŠą╗čī, 5ŌĆō7 ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 2017 ą│. http://ecosafety-crimea.cfuv.ru/

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ą░ ąØ.ąō., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ą░ ąó.ąæ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ą░ ąś.ąø., ąŚąĖąĮąŠą▓čīąĄą▓ą░ ąĪ.ąÆ. ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│ ą╝ąĄčüčé ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ

ŌĆó ąŻčüčéąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ąØ.ąō. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ą░, ąś.ąø. ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ą░. ą£ąĄą┤ąĖą║ąŠ-菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ čŹą║ąŠą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą┐čĆąĖ ąĘą░čēąĖč鹥 ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ąŠčé ą▒ąĖąŠą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖą╣

ąĮąŠčÅą▒čĆčī 2016 ą│

VII ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą║ąŠąĮą│čĆąĄčüčü ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą┐ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 22-24 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2016 ą│.

ŌĆóąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąĀčāčüčüčā ąÉ.ąö. ┬½ąóąŠą║čüąĖčćąĮąŠčüčéčī ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ą░ ą┤ą╗čÅ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ ąĖ č鹥čĆčĆąĖą│ąĄąĮąĮčŗčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓┬╗

ą░ą▓ą│čāčüčé 2016 ą│

EMECS 11- Sea Coast XXVI. Joint conference. Managing risk to coastal regions and communities in a changing world (St Petersburg, Russia, August 22-27, 2016).

ŌĆó ą¤ąŠčüč鹥čĆąĮčŗą╣ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤:

N. Medvedeva, I. Kuzikova, V. Safronova. Impact of nonylphenol on physiological activity of fungi from the coastal area of the Gulf of Finland.

ą£ą░čĆčé 2016

ąĪąŠą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ-čüąĄą╝ąĖąĮą░čĆ ┬½ą×čćąĖčüčéą║ą░ ą░ą║ą▓ą░č鹊čĆąĖąĖ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ ąŠčé čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ (čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ)┬╗, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 22.03.2016.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│ ą╝ąĄčüčé ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąźą× ą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą╝ąŠčĆąĄ┬╗

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2015

Gulf of Finland Trilateral Co-operation Scientific Forum (ąóą░ą╗ą╗ąĖąĮąĮ, 17-19 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2015 ą│.)

ą¤ąŠčüč鹥čĆąĮčŗąĄ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤čŗ:

ŌĆó Medvedeva N., Kuzikova I., Safronova V. Fate and effect of nonylphenol in a terrigenous fungus Penicillium expansum.

ŌĆó Medvedeva N., Zaytseva T. Cellular responses and bioremoval of nonylphenols by the cyanobacteria Planktothrix agardhii 1113

ąĪąĄąĮčéčÅą▒čĆčī 2015

ąåV ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ ┬½ąźąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠąĄ čĆą░ąĘąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ -2015: ąĖč鹊ą│ąĖ ąĖ ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĄčłąĄąĮąĖą╣, 菹║ąŠą░ąĮą░ą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ ąĖ ą╝ąĄą┤ąĖčåąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│ą░. ┬½ąĪąØąĢą£DąĢąó-2015┬╗, 14-18 čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÅ 2015 ą│., ą│. ąśąČąĄą▓čüą║.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ. ┬½ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąĖą┐čĆąĖč鹊ą╝┬╗.

ąöąĄą║ą░ą▒čĆčī 2014:

6-ąŠą╣ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąÜąŠąĮą│čĆąĄčüčü ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą¤ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗, 02-03 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 2014 ą│., ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāčåąĄąĮą║ąŠ ąÉ. ąÆ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą│ąŠčĆą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą║čüąĄąĮąŠą▒ąĖąŠčéąĖą║ą░ ŌĆō ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ą░ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖą│ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąĖą┤čŗ ą╝ąĖą║čĆąŠą╝ąĖčåąĄč鹊ą▓┬╗

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąĪą░čéą░ąĄą▓ąŠą╣ ąĪ. ą£., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ąŠą▓ ąĮą░ čĆąŠčüčé, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ č鹊ą║čüąĖąĮąŠą▓ ąĖ ąŠą┤ąŠčĆą░ąĮč鹊ą▓ ą║čāą╗čīčéčāčĆąŠą╣ Planktothrix agardhii┬╗

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąĀčÅčģąŠą▓čüą║ąŠą╣ ąÉ. ą£., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ąŠą▓ ąĮą░ čĆąŠčüčé ąĖ čüąĖąĮč鹥ąĘ ą┐ąŠą╗ąĖčüą░čģą░čĆąĖą┤ąŠą▓ ąĖ ą▒ąĄą╗ą║ąŠą▓ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖčÅą╝ąĖ Microcystis aeruginosa┬╗

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2014:

ąØą░čāčćąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ąæąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ą░ ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖąĖ ąĮą░čāą║: 300 ą╗ąĄčé čüą╗čāąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░čāą║ąĄ┬╗, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 27-28 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2014 ą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ąóąĖą╗ąĄą▓ąŠą╣ ąĢ.ąÉ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąæąĖąŠčåąĖą┤čŗ ąĖ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą│čĆąĖą▒ąŠą▓-ą║ąŠąĮčéą░ą╝ąĖąĮą░ąĮč鹊ą▓ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥čćąĮčŗčģ č乊ąĮą┤ąŠą▓┬╗

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąÉą┤ą░ą┐čéą░čåąĖčÅ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓-ą║ąŠąĮčéą░ą╝ąĖąĮą░ąĮč鹊ą▓ ą║ čäčāąĮą│ąĖčåąĖą┤ą░ą╝ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą╣ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čŗ┬╗

ą£ą░ą╣ 2014:

ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ (čü ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ čāčćą░čüčéąĖąĄą╝) ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ążąĖąĘąĖą║ą░ ąĮąĖąĘą║ąŠč鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąĮąŠą╣ ą┐ą╗ą░ąĘą╝čŗ┬╗ ążąØąóą¤-2014, ąÜą░ąĘą░ąĮčī, 20-23 ą╝ą░čÅ 2014.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąæą░čĆąĖąĮąŠą▓ą░ ą«.ąÉ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō., ąŚąĖąĮąŠą▓čīąĄą▓ąŠą╣ ąĪ.ąÆ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ą©ą║ąŠą╗čīąĮąĖą║ ąĪ.ą£. ┬½ą× ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čüč鹥čĆąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ą┐ąŠč鹊ą║ą░ ąČąĖą┤ą║ąŠčüčéąĖ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čĆą░ąĘčĆčÅą┤ą░ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠą│ąŠ č鹊ą║ą░ ąĮą░ą┤ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčīčÄ┬╗

ą£ą░čĆčé 2013:

XV ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ążąŠčĆčāą╝ ŌĆ£ąöąĄąĮčī ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅŌĆØ, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 19-21 ą╝ą░čĆčéą░ 2014 ą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąóąĄčĆčĆąĖą│ąĄąĮąĮčŗąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠą╝ąĖčåąĄčéčŗ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮąŠą╣ ąĘąŠąĮčŗ ążąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą╗ąĖą▓ą░┬╗

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąŚąĖąĮąŠą▓čīąĄą▓ąŠą╣ ąĪ.ąÆ., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō ┬½ąĪąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąŠčåąĄąĮąŠąĘąŠą▓ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮąŠą╣ ąĘąŠąĮčŗ ążąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą╗ąĖą▓ą░ ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ┬╗

ąöąĄą║ą░ą▒čĆčī 2013:

ążąĄą┤ąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą▒čÄą┤ąČąĄčéąĮąŠąĄ čāčćčĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čāą║ąĖ ┬½ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ čåąĄąĮčéčĆ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤ąĮąŠą╣ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖ ą▒ąĖąŠč鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ┬╗ (ą£ąŠčüą║ąŠą▓čüą║ą░čÅ ąŠą▒ą╗., ą×ą▒ąŠą╗ąĄąĮčüą║. 6 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 2013 ą│.)

ŌĆó ąóčĆąŠčłąĄą▓ą░ ąó.ąö. ąŚą░čēąĖčéą░ ą┤ąĖčüčüąĄčĆčéą░čåąĖąĖ ąĮą░ čüąŠąĖčüą║ą░ąĮąĖąĄ čāč湥ąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ą║ą░ąĮą┤ąĖą┤ą░čéą░ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ┬½ąÉąĮčéąĖčäčāąĮą│ą░ą╗čīąĮčŗąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░ ąĖ čäą░ą║č鹊čĆčŗ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čüą░ą┐čĆąŠčäąĖčéąĮčŗčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓┬╗.

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2013:

ą¤čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ą░ ┬½ąŻą£ąØąśąÜ┬╗, ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ (čü ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ čāčćą░čüčéąĖąĄą╝) ┬½ąĪč鹥ą║ą╗ąŠ: ąĮą░čāą║ą░ ąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ą░┬╗ 8 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2013 ą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö. ┬½ą¤ąŠą╗čāč湥ąĮąĖąĄ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮčŗčģ ą▒ąĖąŠčåąĖą┤ąŠą▓ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓┬╗.

V ą£ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąÜąŠąĮą│čĆąĄčüčü ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą¤ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗ (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 19-20 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2013)

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø. ┬½ąÜąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąĮčŗą╣ ą░ąĮčéąĖčäčāąĮą│ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą┐čĆąĄą┐ą░čĆą░čé ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĖąĄąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą░ąĮčéąĖą▒ąĖąŠčéąĖą║ą░ 322 ąĖ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĮąŠ-ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░┬╗

ą×ą║čéčÅą▒čĆčī 2013:

Gulf of Finland Trilateral Cooperation Forum (Tallinn, 16-17 October 2013)

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½Effect of nonyl- and octylphenols on the Gulf of Finland bloom-forming microalgae┬╗.

ą£ą░ą╣ 2013:

ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüąĄą╝ąĖąĮą░čĆ: ŌĆ£New methods for oceanographic monitoringŌĆØ (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 13 ą╝ą░čÅ 2013)

ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ŌĆ£ą×čé ą╝ąĖą║čĆąŠčüą║ąŠą┐ą░ ą┤ąŠ ąĮą░ąĮąŠč鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖą╣" (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 21-22 ą╝ą░čÅ 2013)ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ŌĆ£ą×čé ą╝ąĖą║čĆąŠčüą║ąŠą┐ą░ ą┤ąŠ ąĮą░ąĮąŠč鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖą╣" (ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 21-22 ą╝ą░čÅ 2013)

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą©ąĖą│ą░ąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö., ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąÜčāą┤čĆčÅą▓čåąĄą▓ąŠą╣ ąÆ.ąÉ. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ąÜ3Fe(CN)6/ ąÜ4Fe(CN)6 ąĮą░ čĆąŠčüčé čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ Anabaena variabilis┬╗.

ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ąöąŠčüą╗ią┤ąČąĄąĮąĮčÅ, ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čåičÅ čéą░ čĆąĄčüčéą░ą▓čĆą░čåičÅ ą╝čāąĘąĄą╣ąĮąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅč鹊ą║: ą┤ąŠčüčÅą│ąĮąĄąĮąĮčÅ, č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåii čĆąŠąĘą▓ąĖčéą║čā┬╗ (ąÜąĖąĄą▓, 27-31 ą╝ą░čÅ 2013)

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö. ┬½ążčāąĮą│ąĖčåąĖą┤čŗ ąĖ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą╝ąĖą║čĆąŠą╝ąĖčåąĄč鹊ą▓ ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆąŠą▓ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥čćąĮčŗčģ č乊ąĮą┤ąŠą▓┬╗

ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ą╝ąĄąČą┤ąĖčüčåąĖą┐ą╗ąĖąĮą░čĆąĮą░čÅ ąĮą░čāčćąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ąæąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ: čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤ąĮčŗąĄ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ┬╗ (ąØąŠą▓čŗą╣ ąĪą▓ąĄčé, ąÜčĆčŗą╝, ąŻą║čĆą░ąĖąĮą░, 27 ą╝ą░čÅ ŌĆō 1 ąĖčÄąĮčÅ 2013)

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½Chainia sp. 322 ŌĆō ą┐čĆąŠą┤čāčåąĄąĮčé ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą░ąĮčéąĖą▒ąĖąŠčéąĖą║ą░-ą░ą╗čīą│ąĖčåąĖą┤ą░┬╗

ąÉą┐čĆąĄą╗čī 2013:

ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ąĮą░čāčćąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ čüčéčāą┤ąĄąĮč鹊ą▓, ą░čüą┐ąĖčĆą░ąĮč鹊ą▓ ąĖ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗčģ čāčćčæąĮčŗčģ ┬½ąøąŠą╝ąŠąĮąŠčüąŠą▓-2013┬╗, ą£ąŠčüą║ą▓ą░.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąźą╝ąĄą╗ąĄą▓čüą║ąŠą╣ ąö. ąĪ. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą│ąŠčĆą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą║čüąĄąĮąŠą▒ąĖąŠčéąĖą║ą░ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ą░ ąĮą░ čĆąŠčüčé ąĖ č鹊ą║čüąĖąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ Microcystis aeruginosa.

ą£ą░čĆčé 2013:

XIV ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ č乊čĆčāą╝ ┬½ąöąĄąĮčī ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ┬╗, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ąōąŠčĆą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ą║čüąĄąĮąŠą▒ąĖąŠčéąĖą║ąĖ ą▓ 菹║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝ąĄ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ ąĖ ąĖčģ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ą╝ą░čüčüąŠą▓čŗąĄ ą▓ąĖą┤čŗ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2012:

4-čŗą╣ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąÜąŠąĮą│čĆąĄčüčü ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą¤ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąźą╝ąĄą╗ąĄą▓čüą║ąŠą╣ ąö.ąĪ., ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮąŠąĮąĖą╗č乥ąĮąŠą╗ą░ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ č鹊ą║čüąĖčćąĮčŗčģ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ Microcystis aeruginosa.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĖąĄąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą░ąĮčéąĖą▒ąĖąŠčéąĖą║ą░ ąĮą░ čäą░ą║č鹊čĆčŗ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąŠą┐ą┐ąŠčĆčéčāąĮąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓.

ąśčÄą╗čī 2012:

6-ą░čÅ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ŌĆØąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠą╝ąĄč鹥ąŠčĆąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĖčģ ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą▓ ąĖ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĘąŠąĮŌĆØ (ąŁąÜą×ąōąśąöąĀą×ą£ąĢąó), ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ č鹥čģąĮąŠą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüčŗ ą╝ą░čüčüąŠą▓ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ ąĖ čāčģčāą┤čłąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą▓ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüčĆąĄą┤čŗ čāčĆą▒ą░ąĮąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖą╣.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō., ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö. ążčāąĮą│ąĖčåąĖą┤čŗ ąĖ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖąĘąŠą╗čÅč鹊ą▓ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓-ą║ąŠąĮčéą░ą╝ąĖąĮą░ąĮč鹊ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮąŠą╣ čüčĆąĄą┤čŗ ąĖ ą╝ąĖą║ąŠą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓.

ąśčÄąĮčī 2012:

ąØą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ŌĆ£ąÉą┤ą░ą┐čéą░čåąĖąŠąĮąĮčŗąĄ čüčéčĆą░č鹥ą│ąĖąĖ ąČąĖą▓čŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝┬╗, ąØąŠą▓čŗą╣ ąĪą▓ąĄčé, ąŻą║čĆą░ąĖąĮą░.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄąŠą╣ ąØ.ąō., ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö. ąĪą┐ąŠčüąŠą▒čŗ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖčÅ čćčāą▓čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąĖčåąĄą╗ąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓ ą║ čäčāąĮą│ąĖčåąĖą┤ą░ą╝.

ą£ą░ą╣ 2012:

XIII ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ "ążčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤ąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖą╣ ą▓ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĄ", ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£. ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖą╣ ą║ą╗ą░čüčüą░ čéčĆąĖą░ąĘąŠą╗ąŠą▓ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ą╝ą░čüčüąŠą▓čŗčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣.

ą£ą░čĆčé 2012:

5th International Conference ŌĆ£Ecological Chemistry-2012ŌĆØ Chisinau, Republic of Moldova, 2-3 March 2012.

ŌĆó Presentation Polyak Yu., Zaytseva T., Medvedeva N. Impact of natural water pollution on harmful algal blooms.

ŌĆó Presentation Medvedeva N., Polyak Yu., Zaytseva T. Biodegradation of mustard gas hydrolysis products in contaminated soils.

ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ążąŠčĆčāą╝ ŌĆ£ąöąĄąĮčī ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅŌĆØ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 21-23 ą╝ą░čĆčéą░ 2012 ą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ąæąĖąŠą┤ąĄą│čĆą░ą┤ą░čåąĖčÅ čåąĖą░ąĮąŠč鹊ą║čüąĖąĮąŠą▓ ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖčÅą╝ąĖ, ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĖąĘ ą▓ąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ą▓ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ.

ążąĄą▓čĆą░ą╗čī 2012:

I ąĮą░čāčćąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą│ąŠ ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąŻąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéą░ ┬½ąØą░čł ąŠą▒čēąĖą╣ ążąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąĘą░ą╗ąĖą▓┬╗ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 16 č乥ą▓čĆą░ą╗čÅ 2012 ą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąæąĄą╗ąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ą£.ąĢ., ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£. ąĪąĖąĮč鹥ąĘ ą▓č鹊čĆąĖčćąĮčŗčģ ą╝ąĄčéą░ą▒ąŠą╗ąĖč鹊ą▓ ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ ŌĆō ą▓ąŠąĘą▒čāą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ┬½čåą▓ąĄč鹥ąĮąĖčÅ┬╗ ążąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą╗ąĖą▓ą░ ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ.

ąØąŠčÅą▒čĆčī 2011:

Gulf of Finland Trilateral Cooperation Forum ŌĆ£Ecosystem approach to the management of the Gulf of FinlandŌĆØ href="http://www.msi.ttu.ee/files/12/GOFFORUM.pdf Tallinn, 12-13 December 2011 ą│.

ŌĆó Presentation Polyak Yu.M., Zaytseva T.B., Medvedeva N.G. Response of the bloom-forming cyanobacteria to environmental pollution

ąóčĆąĄčéąĖą╣ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą║ąŠąĮą│čĆąĄčüčü ┬½ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮą░čÅ ą¤ą░ą╗čīą╝ąĖčĆą░┬╗ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, 21-22 ąĮąŠčÅą▒čĆčÅ 2011 ą│.

ŌĆó ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąóčĆąŠčłąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąö., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø. ą¤ąŠąĖčüą║ ąĖ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖąĘ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čüąĖčüč鹥ą╝ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓, ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖčģ ą░ąĮčéąĖčäčāąĮą│ą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčīčÄ.

ąĪąĄąĮčéčÅą▒čĆčī 2011:

International Workshop Environmental Forensics

Tbilisi, Georgia, September 12-16, 2011

ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō., ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£. ŌĆ£Expertise of monitoring of the Baltic Sea chemical weapon dump sitesŌĆØ

ąśčÄąĮčī 2011:

ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ ┬½ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĖ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēą░čÅ čüčĆąĄą┤ą░: ą┤čĆčāąĘčīčÅ ąĖą╗ąĖ ą▓čĆą░ą│ąĖ?┬╗, 22 ŌĆō 24 ąĖčÄąĮčÅ, 2011 ą│., ą¤čāčēąĖąĮąŠ, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō, ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ. ┬½ąĪą║čĆąĖąĮąĖąĮą│ ąĖ ą┐ąĄčĆčüą┐ąĄą║čéąĖą▓čŗ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ ą▒ąĖąŠčåąĖą┤ąŠą▓┬╗

ą£ą░ą╣ 2011:

ąÜčĆčāą│ą╗čŗą╣ čüč鹊ą╗ ┬½ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗ ą┤ą╗čÅ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖąŠčĆąĖč鹥čéąĮčŗą╝ąĖ ąŠą┐ą░čüąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ąźąĢąøąÜą×ą£ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝┬╗

19-20 ą╝ą░čÅ 2011 ą│ąŠą┤ą░, ą”ąĄąĮčéčĆ čéčĆą░ąĮčüą│čĆą░ąĮąĖčćąĮąŠą│ąŠ ąĪąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ą░, ą│. ą¤čāčłą║ąĖąĮ, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

ą£ą░ą╣ 2011:

ąØą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüąĄą╝ąĖąĮą░čĆ ┬½ąÉą║čéčāą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ čüąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą░čĆčģąĖą▓ąĮčŗčģ, ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥čćąĮčŗčģ ąĖ ą╝čāąĘąĄą╣ąĮčŗčģ č乊ąĮą┤ąŠą▓┬╗, ą┐ąŠčüą▓čÅčēąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ ąöą╝ąĖčéčĆąĖčÅ ą¤ą░ą▓ą╗ąŠą▓ąĖčćą░ ąŁčĆą░čüč鹊ą▓ą░ (1928 ą│. - 2010 ą│.)

18 - 19 ą╝ą░čÅ 2011 ą│ąŠą┤ą░, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąĖą╣ čäąĖą╗ąĖą░ą╗ ąÉčĆčģąĖą▓ą░ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖąĖ ąĮą░čāą║ (ąĪą¤ąż ąÉąĀąÉąØ), ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō., ąĪčāčģą░čĆąĄą▓ąĖčć ąÆ.ąś. ┬½ąśąĘčāč湥ąĮąĖąĄ čäą░ą║č鹊čĆąŠą▓ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ą░č鹊ą│ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓-ą║ąŠąĮčéą░ą╝ąĖąĮą░ąĮč鹊ą▓ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ąæąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĖ ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖąĖ ąĮą░čāą║┬╗

ąÉą┐čĆąĄą╗čī 2011:

XI ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮą░čÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ą░čÅ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖčÅ "ążčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤ąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖą╣ ą▓ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ" (ąØą░čāčćąĮąŠ-č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ, 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖ čÄčĆąĖą┤ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą░čüą┐ąĄą║čéčŗ, ą┐čĆą░ą▓ąŠą▓ą░čÅ ąĘą░čēąĖčéą░ ąĖ ą║ąŠą╝ą╝ąĄčĆčåąĖą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÅ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ)

27-29 ą░ą┐čĆąĄą╗čÅ 2011 ą│. ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

ąöąŠą║ą╗ą░ą┤čŗ:

ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ąŠą╣ ąś.ąø., ąĪčāčģą░čĆąĄą▓ąĖčć ąÆ.ąś., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ąĘą░čēąĖčéčŗ ąŠčé ą▒ąĖąŠą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖą╣, ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ą╝ąĖčåąĄą╗ąĖą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą│čĆąĖą▒ą░ą╝ąĖ┬╗;

ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čéčÅąČąĄą╗čŗčģ ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ąŠą▓ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ č鹊ą║čüąĖčćąĮčŗčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ ŌĆō ą▓ąŠąĘą▒čāą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ┬½čåą▓ąĄč鹥ąĮąĖčÅ┬╗ ą▓ąŠą┤čŗ┬╗

ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąŚąĖąĮąŠą▓čīąĄą▓ąŠą╣ ąĪ.ąÆ, ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąÉą╗čīą│ąĖčåąĖą┤ąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĖą╝ą▒čĆąĖčåąĖąĮą░ ąĮą░ čüąĖąĮąĄ-ąĘąĄą╗ąĄąĮčŗąĄ ą▓ąŠą┤ąŠčĆąŠčüą╗ąĖ┬╗;

ą£ą░čĆčé 2011:

XII ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ č乊čĆčāą╝ "ąöąĄąĮčī ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ" , 21-23 ą╝ą░čĆčéą░ 2011 ą│., ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

ąöąŠą║ą╗ą░ą┤ ą¤ąŠą╗čÅą║ ą«.ą£., ąŚą░ą╣čåąĄą▓ąŠą╣ ąó.ąæ., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ąŠą╣ ąØ.ąō. ┬½ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ą╝ą░čüčüąŠą▓čŗčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ čåąĖą░ąĮąŠą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ ŌĆō ą▓ąŠąĘą▒čāą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ┬½čåą▓ąĄč鹥ąĮąĖčÅ┬╗ ą▓ąŠą┤čŗ ą▓ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąĄ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ┬╗

ąŁą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ ą╗ą░ą▒ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓

┬Ā

ąŁą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ

* ą£ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą¤ą░čéčĆčāą╗čī (ą£ąŁą¤), 1994-2003 ą│ą│.

* ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čåąĖąĖ ą┐ą░ą╗ąĄąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąČąĖą▓ąŠą┐ąĖčüąĖ čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą│ąŠ ąĖ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĮą░čüą╗ąĄą┤ąĖčÅ č乥ą┤ąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą┐ąĄčēąĄčĆčŗ ą©čāą╗čīą│ą░ąĮ-ąóą░čł ą▓ ąæčāčĆąĘčÅąĮčüą║ąŠą╝ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ čĆąĄčüą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąĖ ąæą░čłą║ąŠčĆč鹊čüčéą░ąĮ, 2002-2003

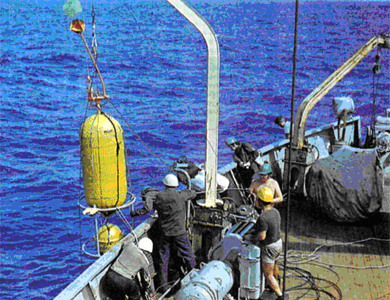

* ąŁą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ MERCW ą┐ąŠ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│čā ą╝ąĄčüčé ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▓ ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ą┐ą░ą┤ąĖąĮąĄ, 2007-2008 ą│ą│.

* ąśąĘčāč湥ąĮąĖąĄ ą▓ąŠą┤ąŠčĆąŠčüą╗ąĄą▓čŗčģ ąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮčŗčģ čüąŠąŠą▒čēąĄčüčéą▓ ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮąŠą╣ ąĘąŠąĮčŗ čŹčüčéčāą░čĆąĖčÅ čĆąĄą║ąĖ ąØąĄą▓čŗ (čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĮąŠ čü ąŚąśąØ ąĀąÉąØ), 2012 ą│.┬Ā

ą£ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą¤ą░čéčĆčāą╗čī (ą£ąŁą¤)

ąĪ 1994 ą│. čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ąĖ ą╗ą░ą▒ąŠčĆą░č鹊čĆąĖąĖ čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĮąŠ čüąŠ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ąĖ ąÆčüąĄčĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčéą░ (ąÆąĪąĢąōąĢąś) ąĖą╝. ąÉ.ą¤.ąÜą░čĆą┐ąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąÉčéą╗ą░ąĮčéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąśąĮčüčéąĖčéčāčéą░ ąŠą║ąĄą░ąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĀąÉąØ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤čÅčé čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ąĄ ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą¤ą░čéčĆčāą╗čÅ (ą£ąŁą¤) ą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ąĖ ąæąĄą╗ąŠą╝ ą╝ąŠčĆčÅčģ.

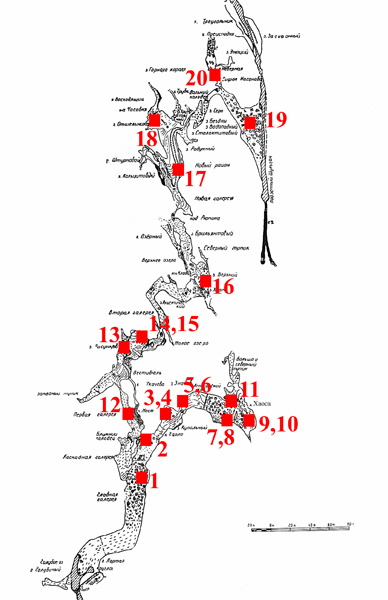

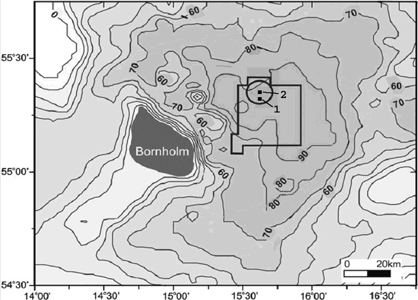

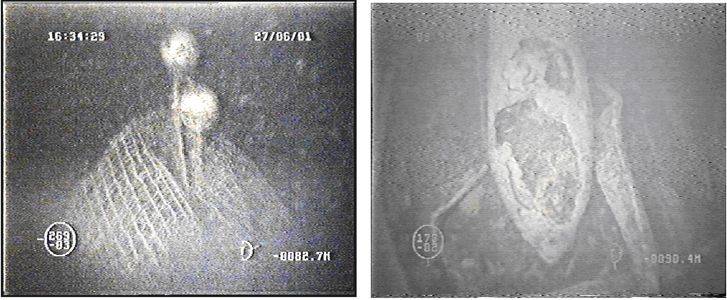

ą×ą┤ąĮąŠą╣ ąĖąĘ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗčģ ąĘą░ą┤ą░čć ą£ąŁą¤ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĄ, ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čī ąĖ ą┐čĆąŠą│ąĮąŠąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ čüąĖčéčāą░čåąĖąĖ ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮą░čģ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ (ąźą×) ą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ąĖ ąæąĄą╗ąŠą╝ ą╝ąŠčĆčÅčģ. ąÆ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą╝ąŠčĆąĄ čüčéčĆą░ąĮą░ą╝ąĖ ą░ąĮčéąĖą│ąĖčéą╗ąĄčĆąŠą▓čüą║ąŠą╣ ą║ąŠą░ą╗ąĖčåąĖąĖ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄą╝ąĄčåą║ąŠą│ąŠ čéčĆąŠč乥ą╣ąĮąŠą│ąŠ ąźą× ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝ ą▓ čĹȹĮąŠą╣ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąæą░ą╗čéąĖą║ąĄ, ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą▓ ąōąŠčéą╗ą░ąĮą┤čüą║ąŠą╝ ą▒ą░čüčüąĄą╣ąĮąĄ ą╝ąĄąČą┤čā ąøąĖąĄą┐ą░ąĄą╣ ąĖ ąŠ. ąōąŠčéą╗ą░ąĮą┤ ąĖ ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ą┐ą░ą┤ąĖąĮčŗ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓ ą┐čĆąŠą╗ąĖą▓ą░čģ ąĪą║ą░ą│ąĄčĆčĆą░ą║ ąĖ ą£ą░ą╗čŗą╣ ąæąĄą╗čīčé.

ąĪ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ ą│ąĄąŠą╗ąŠą│ąŠ-ą│ąĄąŠčäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠčäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖą╣, ą░ąĮą░ą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ ą│ąĖą┤čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓, ą▓ čé.čć. čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ ąØąśą”ąŁąæ ąĀąÉąØ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąźą× ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēčāčÄ čüčĆąĄą┤čā, čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čāč鹊čćąĮąĖčéčī ąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖčéčī ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÄ ąĘąŠąĮ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą╝ąŠčĆąĄ, ą│ą┤ąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ čéčĆąĖ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čéąĖą┐ą░ čü ąĮą░čĆą░čüčéą░čÄčēąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮčīčÄ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ:

1. ąØąĄą╗ąŠą║ą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ (III ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖčÅ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ) ŌĆō ąøąĖąĄą┐ą░ą╣čüą║ąŠąĄ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ;

2. ąøąŠą║ą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ čĆąŠčüčüčŗą┐ąĮąŠą╣ (II ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖčÅ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ) ŌĆō ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠąĄ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ;

3. ąÜąŠąĮčåąĄąĮčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ čüčāą┤ąŠą▓ąŠą╣ (I ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖčÅ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ) ŌĆō ą┐čĆąŠą╗ąĖą▓ ąĪą║ą░ą│ąĄčĆčĆą░ą║.┬Ā

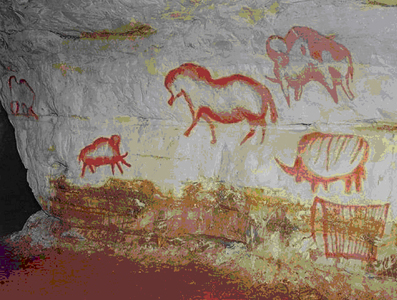

ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠą▒čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą┤čŗ, ąŠč鹊ą▒čĆą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąŠąĮąĮčŗčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖą╣ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą▓čŗčÅą▓ąĖą╗ąŠ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ą▓ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠč鹥 ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ą║čāą╗čīčéčāčĆ, č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą║ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░ą╝ ą│ąĖą┤čĆąŠą╗ąĖąĘą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░, čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĖą╝ ąĖ ąĮąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĖą╝ čģą╗ąŠčĆą░. ąśčģ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĮą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüčéą░ąĮčåąĖą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąŠ 45 ŌĆō 98% ąŠčé ąŠą▒čēąĄą│ąŠ čćąĖčüą╗ą░ ą│ąĄč鹥čĆąŠčéčĆąŠč乊ą▓.

ą×ą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ čĆčÅą┤ąĄ čüčéą░ąĮčåąĖą╣ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ąĮą░ą║ąŠą┐ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą║čāą╗čīčéčāčĆ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĄą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄąĄ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖčÅ - ąĖą┐čĆąĖčéą░, ąĖą│čĆą░čÄčēąĄą│ąŠ čĆąŠą╗čī čüąĄą╗ąĄą║čéąĖčĆčāčÄčēąĄą│ąŠ ą░ą│ąĄąĮčéą░. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ čéą░ą║ąĖčģ ŌĆ£ą░ąĮąŠą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģŌĆØ č鹊č湥ą║ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ą╝ąĄčüčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēčāčÄ čüčĆąĄą┤čā ŌĆō ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖčÅ ą×ąÆ.

ą×ą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ čĆčÅą┤ąĄ čüčéą░ąĮčåąĖą╣ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ąĮą░ą║ąŠą┐ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą║čāą╗čīčéčāčĆ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĄą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄąĄ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖčÅ - ąĖą┐čĆąĖčéą░, ąĖą│čĆą░čÄčēąĄą│ąŠ čĆąŠą╗čī čüąĄą╗ąĄą║čéąĖčĆčāčÄčēąĄą│ąŠ ą░ą│ąĄąĮčéą░. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ čéą░ą║ąĖčģ ŌĆ£ą░ąĮąŠą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģŌĆØ č鹊č湥ą║ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ą╝ąĄčüčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēčāčÄ čüčĆąĄą┤čā ŌĆō ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖčÅ ą×ąÆ.

ą¤ąŠ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ąŠą╝čā čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖčÄ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą╝ąĄčüčéą░ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēčāčÄ čüčĆąĄą┤čā čéą░ą║ąČąĄ ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ąĖčüčī ąŠčé ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗčģ čüčéą░ąĮčåąĖą╣. ąÆąĮąĄ ąĘąŠąĮčŗ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą×ąÆ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠčéą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮą░ čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ čüą┐ąĄą║čéčĆąŠą╝ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓, ą▓ čé.čć., ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖčÅą╝ąĖ čĆąŠą┤ąŠą▓ Pseudomonas, Bacillus, Sphingomonas, Flavobacterium, Micrococcus, Caulobacter, Alcaligenes, Aerococcus ąĖ ą┤čĆ.

ąÆ ŌĆ£ą░ąĮąŠą╝ą░ą╗čīąĮčŗčģŌĆØ č鹊čćą║ą░čģ čüą┐ąĄą║čéčĆ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą▒čŗą╗ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąĄą┤ąĮąĄąĄ. ąĪčĆąĄą┤ąĖ 32 č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą║ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░ą╝ ą│ąĖą┤čĆąŠą╗ąĖąĘą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓, ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖąĘ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą┤čŗ ąĖ ą│čĆčāąĮčéą░, ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮčŗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ č湥čéčŗčĆąĄčģ čĆąŠą┤ąŠą▓: Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium ąĖ Alcaligenes.

ąśąĘ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą┤čŗ, ąŠč鹊ą▒čĆą░ąĮąĮčŗčģ ą▓ ą╝ąĄčüčéą░čģ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖčÅ ąźą×, ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮčŗ ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ŌĆō ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆčŗ ąĖą┐čĆąĖčéą░ ąĖ ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą▓ ąĄą│ąŠ ą│ąĖą┤čĆąŠą╗ąĖąĘą░. ąśąĘčāč湥ąĮčŗ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ąĖ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ ą┤ąĄčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ąĖą┐čĆąĖčéą░. ą¤ąŠą╗čāč湥ąĮąĮčŗąĄ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāčÄčé ąŠ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čüą░ą╝ąŠąŠčćąĖčēąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąĖčģ 菹║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝, ąĘą░čĆą░ąČąĄąĮąĮčŗčģ ą×ąÆ, čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüąŠąŠą▒čēąĄčüčéą▓ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ čüą░ą╝ąŠąŠčćąĖčēąĄąĮąĖčÅ, 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ą░čÅ čüąĖčéčāą░čåąĖčÅ ą▓ ą░ą║ą▓ą░č鹊čĆąĖąĖ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ ąŠą┐ą░čüąĮąŠą╣, čāčüčāą│čāą▒ą╗čÅčÄčēąĄą╣čüčÅ ą║ č鹊ą╝čā ąČąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą▓čŗčģ ą▓čŗą▒čĆąŠčüąŠą▓ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓. ąÆčüąĄ čŹč鹊 ąŠą▒čāčüą╗ą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ąĄčé ąŠčüčéčĆčāčÄ ą░ą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠčüčéčī 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ ą▓ ąĘąŠąĮą░čģ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮčŗčģ ąĖčģ ą▓čŗą▒čĆąŠčüąŠą▓, ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čāč鹥ą╣ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖčÅ čāčĆąŠą▓ąĮąĄą╣ č鹊ą║čüąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ.┬Ā

ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čåąĖąĖ ą┐ą░ą╗ąĄąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąČąĖą▓ąŠą┐ąĖčüąĖ ŌĆō čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ą░ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą│ąŠ ąĖ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĮą░čüą╗ąĄą┤ąĖčÅ č乥ą┤ąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą┐ąĄčēąĄčĆčŗ ą©čāą╗čīą│ą░ąĮ-ąóą░čł ą▓ ąæčāčĆąĘčÅąĮčüą║ąŠą╝ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ čĆąĄčüą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąĖ ąæą░čłą║ąŠčĆč鹊čüčéą░ąĮ, , 2002-2003

ąŻčćą░čüčéąĮąĖą║ąĖ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░:

* ąÆąĪąĢąōąĢąś ąĖą╝. ąÉ.ą¤. ąÜą░čĆą┐ąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ

* ąØąśą”ąŁąæ ąĀąÉąØąŚą░ą┤ą░čćąĖ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ:

* ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĄ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą│ąĄč鹥čĆąŠčéčĆąŠčäąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ (ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣ ąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠą╝ąĖčåąĄč鹊ą▓) ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣ ą┐ąĄčēąĄčĆčŗ;

* ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĄ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆčāą┐ą┐: ą│ąĄč鹥čĆąŠčéčĆąŠčäąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ŌĆō ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣, ą░ą║čéąĖąĮąŠą╝ąĖčåąĄč鹊ą▓, ą╝ąĖą║čĆąŠą╝ąĖčåąĄč鹊ą▓, ą░ čéą░ą║ąČąĄ čĆčÅą┤ą░ ą░ą▓č鹊čéčĆąŠčäąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ (čüąĄčĆąŠąŠą║ąĖčüą╗čÅčÄčēąĖčģ, ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ- ąĖ ą╝ą░čĆą│ą░ąĮąĄčåąŠą║ąĖčüą╗čÅčÄčēąĖčģ ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣, ąĮąĖčéčĆąĖčäąĖčåąĖčĆčāčÄčēąĖčģ, čüčāą╗čīčäą░čéčĆąĄą┤čāčåąĖčĆčāčÄčēąĖčģ ą▒ą░ą║č鹥čĆąĖą╣) ą▓ ą│čĆčāąĮčéą░čģ ąĖ ąĮą░ čüą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčÅčģ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čćą░čüč鹥ą╣ ą┐ąĄčēąĄčĆčŗ;

* ąŠčåąĄąĮą║ą░ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ąĖ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆčāą┐ą┐ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ą┐ą░ą╗ąĄąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĖčüčāąĮą║ąŠą▓ (čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ąĖ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ąŠą▓ ąĖ ąĮą░ čüą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčÅčģ ą▓ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▒ą╗ąĖąĘąŠčüčéąĖ ąŠčé ąĮąĖčģ); čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ čĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ą░čåąĖą╣ ą┐ąŠ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÄ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ čĆąĖčüčāąĮą║ąŠą▓;

* ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą│ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čćą░čüčéčÅčģ ą┐ąĄčēąĄčĆčŗ ą▓ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠčüąĄčēąĄąĮąĖčÅ ąĖčģ čéčāčĆąĖčüčéą░ą╝ąĖ.

ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣.ą¤ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąŠ, čćč鹊 ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮą░čÅ čćąĖčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą▓ ą┐ąĄčēąĄčĆąĄ ą©čāą╗čīą│ą░ąĮ-ąóą░čł čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮą░, ą▓ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąĮąĄ čüą▓čÅąĘą░ąĮą░ ąĮąĖ čü ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą│ąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄą╝, ąĮąĖ čü ą║ą╗ąĖą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖčüčéąĖą║ą░ą╝ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čāčćą░čüčéą║ąŠą▓ ą┐ąĄčēąĄčĆčŗ, ąĖ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ą╗ąĖčłčī čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą╝ ą║ą░ą║ ą│čĆčāąĮč鹊ą▓ ąĖ čüą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüč鹥ą╣, čéą░ą║ ąĖ ą┐ąŠą┤ąĘąĄą╝ąĮčŗčģ ą▓ąŠą┤. ąŻą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖąĄ ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠą┤ąŠąŠą▒ą╝ąĄąĮą░, čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ąĘą░čüč鹊ą╣ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čĆąĄąČąĖą╝ą░, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖčé čüąĮąĖąĘąĖčéčī ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠčüčéčī ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓č鹊čĆąĖčćąĮčŗčģ ą║ą░ą╗čīčåąĖč鹊ą▓čŗčģ ąŠčüą░ą┤ą║ąŠą▓, ąĮą░ąĮąŠčüčÅčēąĖčģ čāčēąĄčĆą▒ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ą┐ą░ą╗ąĄąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĖčüčāąĮą║ąŠą▓.

ą¤čĆąŠąĄą║čéčŗ ą╗ą░ą▒ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓

┬Ā

ą¤čĆąŠąĄą║čéčŗ

* ą¤čĆąŠąĄą║čé 6-ąŠą╣ čĆą░ą╝ąŠčćąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čŗ ąĢąĪ Ōä¢013408 ┬½ą£ąŠą┤ąĄą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĖčüą║ąŠą▓, čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗčģ čü ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝┬╗ (MERCW) , 2005-2009 ą│ą│.

* ą¤čĆąŠąĄą║čé ą£ąØąóą” Ōä¢ 2488 ┬½ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╝ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ąŠą╝ ąĖą┐čĆąĖč鹊ą╝┬╗, 2003-2006 ą│ą│.

* ą¤čĆąŠąĄą║čé ┬½ą¤ąŠąĖčüą║ąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĘą░čēąĖčéčŗ ąŠčé ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ą▒ąĖąŠč鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čüąĖčüč鹥ą╝ (čłąĖčäčĆ ąæąĄčĆą┤čÅąĮą║ą░)┬╗ - ąĪąĄą║čåąĖčÅ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤ąĮčŗčģ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ ą┐čĆąĖ ą¤čĆąĄąĘąĖą┤ąĖčāą╝ąĄ ąĀąÉąØ, 1999-2001 ą│ą│.

ą¤čĆąŠąĄą║čé 6-ąŠą╣ čĆą░ą╝ąŠčćąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čŗ ąĢąĪ Ōä¢013408 ┬½ą£ąŠą┤ąĄą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĖčüą║ąŠą▓, čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗčģ čü ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝┬╗ (MERCW), 2005-2009 ą│ą│. http://mercw.org/

┬Ā

ąŻčćą░čüčéąĮąĖą║ąĖ:

* ąØąśą”ąŁąæ ąĀąÉąØ, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

* ążąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĄą╣ čüčĆąĄą┤čŗ (SYKE), ążąĖąĮą╗čÅąĮą┤ąĖčÅ

* ąśąĮčüčéąĖčéčāčé ąŠą║ąĄą░ąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖą╝. ą©ąĖčĆčłąŠą▓ą░ - ąÉčéą╗ą░ąĮčéąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

* ąōąĄąĮčéčüą║ąĖą╣ ąŻąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čé, UG, ąæąĄą╗čīą│ąĖčÅ

* ąĀąĄą╣ąĮčüą║ąĖą╣ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čé ążčĆąĖą┤čĆąĖčģą░-ąÆąĖą╗čīą│ąĄą╗čīą╝ą░ ŌĆō ąŻąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čé ąæąŠąĮąĮą░ (UBO), ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖčÅ

* ąØą¤ą× "ąóą░ą╣čäčāąĮ", ąĀąŠčüčüąĖčÅ

* G-ąóąĄčü, ąæąĄą╗čīą│ąĖčÅ

* ąØą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé ą┐ąŠ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĄą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ (NERI), ąöą░ąĮąĖčÅ

* ążąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé ą▓ąĄčĆąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĖ ą║ąŠąĮą▓ąĄąĮčåąĖąĖ ą┐ąŠ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ąŠčĆčāąČąĖčÄ (VERIFIN), ążąĖąĮą╗čÅąĮą┤ąĖčÅ

ą”ąĄą╗čī ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ - ąŠčåąĄąĮą║ą░ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą┤ą╗čÅ čŹą║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝čŗ ąĖ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ą▒ą╗ąĖąĘąĖ ą╝ąĄčüčé ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖą╣ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▓ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą╝ ą╝ąŠčĆąĄ.

ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣

ąÆ čĆą░ą╝ą║ą░čģ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ MERCW 6-ąŠą╣ čĆą░ą╝ąŠčćąĮąŠą╣ ą¤čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čŗ ąĢąĪ, ąØą░čāčćąĮąŠ-ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖą╣ čåąĄąĮčéčĆ čŹą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ąĀąÉąØ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĮą░ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠčéčā ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠą┤ ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠą╣ ą▓ą┐ą░ą┤ąĖąĮčŗ. ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ąæąŠčĆąĮčģąŠą╗čīą╝čüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖčÅ, ą│ą┤ąĄ čĆą░ąĮąĄąĄ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ą╣ą┤ąĄąĮčŗ ą▒ąŠąĄą▓čŗąĄ ą×ąÆ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓ ąĮąĄą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▒ą╗ąĖąĘąŠčüčéąĖ ąŠčé ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čüčāą┤ąŠą▓ čü ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüą░ą╝ąĖ. ąØą░ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąĄ čüčéą░ąĮčåąĖą╣ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠą┤ą░čģ ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮčŗ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝čŗ, č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗąĄ ą║ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░ą╝ ą│ąĖą┤čĆąŠą╗ąĖąĘą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░ (ą¤ąōąś), ą▓ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄ ąŠčé 30 ą┤ąŠ 58% ąŠčé ąŠą▒čēąĄą│ąŠ čćąĖčüą╗ą░ ą│ąĄč鹥čĆąŠčéčĆąŠčäąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓. ąÆčŗčüąŠą║ąŠąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą║ ą¤ąōąś ą╝ąĖą║čĆąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąŠ, ą║ą░ą║ ą▓ ą╝ąĄčüčéą░čģ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą×ąÆ ą▓ ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĖčģ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅčģ, čéą░ą║ ąĖ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čüčāą┤ą░ą╝ąĖ. ą£ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓, č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą║ ą¤ąōąś - ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 70% ąŠčé ąŠą▒čēąĄą│ąŠ čćąĖčüą╗ą░ ą│ąĄč鹥čĆąŠčéčĆąŠč乊ą▓, ą▒čŗą╗ąŠ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĄąĮąŠ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ ąŠą▒ą╗ąŠą╝ą║ąŠą▓, ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčŗčģ čü ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čüčāą┤ąŠą▓.

ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┐čĆąĖą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠą┤ą░čģ č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą║ ą¤ąōąś ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓čŗčģąŠą┤ ąĖą┐čĆąĖčéą░ ą▓ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēčāčÄ čüčĆąĄą┤čā. ąØą░ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčāčÄ čāč鹥čćą║čā ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąĖ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖčÅ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčåąĖąĖ ą▓ ą╝ąĄčüčéą░čģ ąĘą░č鹊ą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąźąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą▓ ą┤ąĄą│čĆą░ą┤ą░čåąĖąĖ ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖčģ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖąĖ ą┤ąŠ 40 ą╝ą│/ą║ą│ ą▓ ąŠčüą░ą┤ą║ą░čģ ąĮą░ čĆčÅą┤ąĄ čüčéą░ąĮčåąĖą╣ čü ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮčŗą╝ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄą╝ č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą║ ą¤ąōąś ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓.

ąĪą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī 菹║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝čŗ ą║ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ č鹊ą╗ąĄčĆą░ąĮčéąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ą▓ ą╝ąĄčüčéą░čģ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮą░ ą┤ą╗čÅ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ ąĖą┤ąĄąĮčéąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĖ ąĘąŠąĮ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆąĖčüą║ą░. ą¤čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ, čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖąĘčāčÄčēąĖąĄ čüč鹥ą┐ąĄąĮčī ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĖčÅ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ 菹║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝čŗ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąŠčéą║ą╗ąĖą║ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠčéčŗ ąĮą░ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ č鹊ą║čüąĖą║ą░ąĮčéą░.

┬Ā

ą¤čĆąŠąĄą║čé ą£ąØąóą” Ōä¢ 2488 ┬½ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéčĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╝ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ąŠą╝ ąĖą┐čĆąĖč鹊ą╝┬╗ (2003-2006) ą│ą│. http://www.istc.ru/istc/db/projects.nsf/All/42E506A2A8116723C3256C5B0054E559?OpenDocument&search=1

ąŻčćą░čüčéąĮąĖą║ąĖ:

* ąØąśą”ąŁąæ ąĀąÉąØ, ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

* ąØąśą” ąóąæą¤, ą│. ąĪąĄčĆą┐čāčģąŠą▓, ąĀąŠčüčüąĖčÅ

ąÆ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖčÅ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝, ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖ č鹥ą┐ą╗ąŠą▓ąŠą╣ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ. ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 čéą░ą║ąŠą╣ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ ą┐ąŠčćą▓čŗ čüčéą░ąĮąŠą▓čÅčéčüčÅ ą▒ąĄąĘąČąĖąĘąĮąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ąĮąĄą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ.

ąĀą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮą░ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąĖą┐čĆąĖč鹊ą╝. ąÆ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą▒ąĖąŠč鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ą╗ąĄąČąĖčé ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čłčéą░ą╝ą╝ąŠą▓ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓-ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆąŠą▓.

ąÆčŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓-ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆąŠą▓ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĖąĘ ą┐ąŠčćą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čĆąĄą│ąĖąŠąĮąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮčÅąĄą╝čŗčģ čģą╗ąŠčĆąŠčĆą│ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ (ą┐ąĄčüčéąĖčåąĖą┤ą░ą╝ąĖ, čÅą┤ąŠčģąĖą╝ąĖą║ą░čéą░ą╝ąĖ), ąĖ ąĖąĘ ą┤ąŠąĮąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą▓ ą╝ąĄčüčéą░čģ ąĘą░čģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĖčÅ čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ (ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ąĖą┐čĆąĖčéą░) ą▓ ą░ą║ą▓ą░č鹊čĆąĖąĖ ąæą░ą╗čéąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ.

ąÆ čģąŠą┤ąĄ ą╗ą░ą▒ąŠčĆą░č鹊čĆąĮčŗčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ąĖąĘ ą┐ąŠčćą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąŠ 136 ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ ąĖąĘąŠą╗čÅč鹊ą▓ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓. ąśąĘ ąĮąĖčģ ą▓ čģąŠą┤ąĄ čüą║čĆąĖąĮąĖąĮą│ą░ ąŠč鹊ą▒čĆą░ąĮąŠ 7 ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą░ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ čłčéą░ą╝ą╝ąŠą▓, čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮčŗčģ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅčéčī ą┐ąŠą╗ąĮčāčÄ ąĖą╗ąĖ čćą░čüčéąĖčćąĮčāčÄ ą┤ąĄčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą▓ ą│ąĖą┤čĆąŠą╗ąĖąĘą░ ąĖą┐čĆąĖčéą░ (ą¤ąōąś), ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ č鹥ą┐ą╗ąŠą║čĆąŠą▓ąĮčŗčģ ąČąĖą▓ąŠčéąĮčŗčģ ąĖ ą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓.

ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ą╝ąĖą║čĆąŠą┤ąĄą╗čÅąĮąŠčćąĮčŗąĄ ą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗąĄ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ą¤ąōąś, čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓-ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆąŠą▓.

ąÆ čģąŠą┤ąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮąŠą╣ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąŠ 100% čĆą░ąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čéąĖąŠą┤ąĖą│ą╗ąĖą║ąŠą╗čÅ (ąóąöąō) ąĖ 91-94% ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮąŠąĄ čĆą░ąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čģą╗ąŠčĆąŠčĆą│ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖą╣ (ąźą×ąĪ). ąæąĖąŠč鹥čüčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą┤ą░čäąĮąĖčÅčģ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠ, čćč鹊 ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą¤ąōąś ąĖąĮč鹥ą│čĆą░ą╗čīąĮą░čÅ č鹊ą║čüąĖčćąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠčćą▓čŗ čüąĮąĖąČą░ąĄčéčüčÅ čü 80% ą┤ąŠ 3-12%, ą┤ąŠčüčéąĖą│ą░čÅ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄ ąĖąĮč鹥ą│čĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ č鹊ą║čüąĖčćąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠčćą▓čŗ čģąŠčĆąŠčłąŠ ą║ąŠčĆčĆąĄą╗ąĖčĆčāąĄčé čüąŠ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄą╝ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆą░čåąĖąĖ ąóąöąō ąĖ ąźą×ąĪ ą▓ ą┐ąŠčćą▓ąĄ.

ą×ą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠčćą▓čŗ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ą░ą╝ąĖ-ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆą░ą╝ąĖ ąĮąĄ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄčé ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąČąĖąĘąĮąĄčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ ą░ą▒ąŠčĆąĖą│ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠčćą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ąĖą║čĆąŠčäą╗ąŠčĆčŗ. ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ ą▒čŗą╗ąŠ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą│ąĖą┤čĆąŠą│ąĄąĮą░ąĘąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮąŠą╣ ą¤ąōąś ą┐ąŠčćą▓čŗ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄą╝. ąÆąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ąĮą░ čāčćą░čüčéą║ą░čģ, ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąĮčŗčģ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ą░ą╝ąĖ, ąŠčéą╝ąĄč湥ąĮąŠ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą│ąĖą┤čĆąŠą│ąĄąĮą░ąĘąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠčćą▓čŗ.

ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ą╗ą░ą▒ąŠčĆą░č鹊čĆąĮčŗčģ ąĖ ą╝ąĖą║čĆąŠą┐ąŠą╗ąĄą▓čŗčģ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĮąŠą╣ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčćą▓, ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ą¤ąōąś, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ąŠčćąĖčüčéą║ą░ ą┐ąŠčćą▓čŗ ąŠčé č鹊ą║čüąĖčćąĮčŗčģ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĖą╣.

ą¤ąŠą╗čāč湥ąĮą░ ą░čüčüąŠčåąĖą░čåąĖčÅ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ čłčéą░ą╝ą╝ąŠą▓ ą╝ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓-ą┤ąĄčüčéčĆčāą║č鹊čĆąŠą▓, ą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ą▒ąĖąŠčĆąĄą╝ąĄą┤ąĖą░čåąĖąĖ ┬½in situ┬╗ ąĘą░ą│čĆčÅąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠčćą▓. ą©čéą░ą╝ą╝čŗ ą┤ąĄą┐ąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąĖ ą¤čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą£ąĖą║čĆąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ (ą£ąŠčüą║ą▓ą░).

ą¤čĆąŠąĄą║čéčŗ ąĪą¤ą▒ąØą” ąĀąÉąØ http://www.spbrc.nw.ru/

ŌĆó ąÜąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąĮčŗąĄ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤čŗ ą▓ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ čĆąĄąĘąĖčüč鹥ąĮčéąĮąŠčüčéąĖ ąŠą┐ą┐ąŠčĆčéčāąĮąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą│čĆąĖą▒ąŠą▓ ą║ ą░ąĮčéąĖčäčāąĮą│ą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čĆąĄą┐ą░čĆą░čéą░ą╝ (2013 ą│.)

ŌĆó ąÜąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąĮąŠąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą┐čĆąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čäčāąĮą│ąĖčåąĖą┤ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ąĘą░čēąĖčéčŗ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ąŠčé ą▒ąĖąŠą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖą╣ (2011 ą│.)

ŌĆó ąŁą║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮčŗąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░ ąĘą░čēąĖčéčŗ ąŠčé ą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖą╣ ą│čĆąĖą▒ą░ą╝ąĖ č乊ąĮą┤ąŠą▓ ąæąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖąĖ ąĮą░čāą║ (2009 ą│.)

ŌĆó ą£ąŠąĮąŠą│čĆą░čäąĖčÅ ąĪčāčģą░čĆąĄą▓ąĖčć ąÆ.ąś., ąÜčāąĘąĖą║ąŠą▓ą░ ąś.ąø., ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą▓ą░ ąØ.ąō. "ąŚą░čēąĖčéą░ ąŠčé ą▒ąĖąŠą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĖą╣, ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ ą│čĆąĖą▒ą░ą╝ąĖ" (2009 ą│.)

ŌĆó ąÆą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąŠč鹊ą║čüąĖčćąĮčŗčģ ą┐ąŠą╗ą╗čÄčéą░ąĮč鹊ą▓ ąĮą░ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ąŠąĄ čĆą░ąĘąĮąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖąĄ ą▒ąĖąŠčåąĄąĮąŠąĘąŠą▓ ąĖ čāčüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéčī ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ 菹║ąŠčüąĖčüč鹥ą╝ (2008 ą│)

ŌĆó ąÜ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā ąŠą▒ 菹║ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čüąĖąĮč鹥čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ čäčāąĮą│ąĖčåąĖą┤ąŠą▓ (2007 ą│)

ąöąŠą│ąŠą▓ąŠčĆčŗ

2016 ą│. ąÜąŠąĮčéčĆą░ą║čé Ōä¢ 11/01-16 ąŠčé 11.01.2016 ąĮą░ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ą╝ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠąĮąĖč鹊čĆąĖąĮą│ą░ ą┐ąŠą╝ąĄčēąĄąĮąĖą╣ ążąōąæąŻąÜ ┬½ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąŁčéąĮąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣┬╗

ąĪčĆąŠą║ąĖ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ čĆą░ą▒ąŠčé: čü 12.01.2016 ą│. ą┐ąŠ 23.12.2016 ą│

ąŚą░ą║ą░ąĘčćąĖą║ - ążąōąæąŻąÜ ┬½ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąŁčéąĮąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣┬╗

2014 ą│. ąöąŠą│ąŠą▓ąŠčĆ ą┐ąŠ ąØąśąĀ Ōä¢1 ąŠčé 01.04.14 ąĮą░ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ┬½ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠą▒čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčģąĖą▓ą░ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ (ąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ 1, ą£ąĖą╗ą╗ąĖąŠąĮąĮą░čÅ čāą╗ąĖčåą░, 36 ąĖ ąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ 2, ąĪąĄčĆąĄą▒čĆąĖčüčéčŗą╣ ą▒čāą╗čīą▓ą░čĆ, 24, ą║ąŠčĆą┐čāčü 1)┬╗

ąĪčĆąŠą║ąĖ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆą░ ŌĆō 01.04.2014-30.06.2014

ąŚą░ą║ą░ąĘčćąĖą║ - ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░čĆčģąĖą▓ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ą£ąŠčĆčüą║ąŠą│ąŠ čäą╗ąŠčéą░ (ąĀąōąÉąÆą£ąż)

2012 ą│. ąöąŠą│ąŠą▓ąŠčĆ ą┐ąŠ ąØąśąĀ Ōä¢ 1/07/12 ąĮą░ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ: ┬½ą£ąĖą║čĆąŠą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ ąŠą▒čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą╝čāąĘąĄą╣ąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ (ąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ąøąĖčé. ąÉ ąĖ ąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ąøąĖčé. ąæ) ą¤ąĖčüą║ą░čĆąĄą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄą╝ąŠčĆąĖą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║ą╗ą░ą┤ą▒ąĖčēą░".

ąŚą░ą║ą░ąĘčćąĖą║ ŌĆō ą×ą×ą× ┬½ąĪąÜ ąØąĄą▓ą░┬╗

┬Ā

ąśąĮąĮąŠą▓ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī

ąÆ čģąŠą┤ąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčé čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąŠ ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąŠčŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠąĄ ą┤ąĄąĘąĖąĮčäąĖčåąĖčĆčāčÄčēąĄąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠ ┬½ąÉąĀąóąöąĢąŚ┬╗.

ąĪčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąŠ ą┤ą╗čÅ ą┤ąĄąĘąĖąĮč乥ą║čåąĖąĖ ą░čĆčģąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥čćąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓ ąĮą░ ą▒čāą╝ą░ąČąĮąŠą╣ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ, ą║ąŠąČą░ąĮčŗčģ ąĖ ąĖąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą╗ąĄč鹊ą▓, ą╝čāąĘąĄą╣ąĮčŗčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ąĖąĘ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░, čéą║ą░ąĮąĖ, ą║ąĄčĆą░ą╝ąĖą║ąĖ, čüč鹥ą║ą╗ą░, ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ą░ ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ, ą▒ąĄąĘ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖą╣ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓; ą┤ąĄąĘąĖąĮč乥ą║čåąĖąĖ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüč鹥ą╣ ą▓ ą┐ąŠą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅčģ ą╝čāąĘąĄąĄą▓, ą░čĆčģąĖą▓ąŠą▓, ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ čüč鹥ą╗ą╗ą░ąČąĄą╣, čłą║ą░č乊ą▓, ą┐ąŠą╗ąŠą║, čüč鹊ą╗ąŠą▓, ą┐ąŠą╗ąŠą▓ ąĖ čüč鹥ąĮ.

ąØą░ ą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ (ąóąŻ 9392-030-47038932-2014), ąĖąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┐ąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÄ, ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąŠ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čĆąĄą│ąĖčüčéčĆą░čåąĖąĖ (Ōä¢ RU. 77.99.88.002.ąĢ. 001532.02.15 ąŠčé 02.02.2015 ą│.).

ą¤čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ąĖ ą▓čŗą┐čāčüą║ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮą░ ą▒ą░ąĘąĄ ą×ą×ą× ┬½ą×ą┐čŗčéąĮąŠ-č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝ąŠą╣ ┬½ąŁąóąĀąśąĪ┬╗.

More Articles...

- ą£ąŠąĮąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ą╗ą░ą▒ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓

- ą¤čāą▒ą╗ąĖą║ą░čåąĖąĖ ą╗ą░ą▒ ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓

- ą£ąĄčĆąŠą┐čĆąĖčÅčéąĖčÅ ą╗ą░ą▒ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠ-čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝

- ą£ąŠąĮąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ą╗ą░ą▒ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠ-čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝